Anna Kraft bei turi2:

Zurück zu den Wurzeln – Zur Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Auf Los: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich auf die Ideen zurückbesinnen, die ihn in den 50er-Jahren stark gemacht haben, schreibt Publizist Norbert Schneider bei epd Medien. Inhalte aus Kultur und Bildung, frei von Quotendruck, seien damals wesentliche Programmsäulen gewesen, die es wieder zu stärken gilt. Je stärker der ÖRR durch die Rückbesinnung an seine Wurzeln gemacht wird, desto besser gelingt die Überführung in die digitale Welt, glaubt der langjährige Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. turi2 veröffentlicht seinen Text in der Reihe Das Beste von epd Medien bei turi2.

Von Norbert Schneider / epd Medien

Es ist Nachrufzeit. Unter Medienexperten begegnet man derzeit häufig der Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland keine Zukunft mehr habe. Inzwischen hat ein “Zukunftsrat” eine Expertise für einen zukünftig lebensfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk publiziert. Der folgende Text ist ein “Vergangenheitsrat”. Er folgt der Einsicht, dass es gut ist zu wissen, woher man kommt, wenn man wissen will, wohin man gehen sollte. Vielleicht gilt ja auch für den Rundfunk, worin Alexander Kluge den Sinn seiner Arbeit sieht, wie er kürzlich der “Süddeutschen Zeitung” sagte: “Wieder anzuknüpfen an den guten Willen des Neuanfangs, den ich von 1945 kenne.”

Es ist Nachrufzeit. Unter Medienexperten begegnet man derzeit häufig der Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland keine Zukunft mehr habe. Inzwischen hat ein “Zukunftsrat” eine Expertise für einen zukünftig lebensfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk publiziert. Der folgende Text ist ein “Vergangenheitsrat”. Er folgt der Einsicht, dass es gut ist zu wissen, woher man kommt, wenn man wissen will, wohin man gehen sollte. Vielleicht gilt ja auch für den Rundfunk, worin Alexander Kluge den Sinn seiner Arbeit sieht, wie er kürzlich der “Süddeutschen Zeitung” sagte: “Wieder anzuknüpfen an den guten Willen des Neuanfangs, den ich von 1945 kenne.”Das deutsche Radio war gerade zur Welt gekommen, als Hans Bredow in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts die Zuständigkeit für die Reichspost reklamierte, deren Staatssekretär er war. Sie war die Herrin der Frequenzen. Doch die Länder sahen das anders. Denn wurde nicht von ihren Territorien aus gesendet? Am Ende setzte sich das föderale Regime des Rundfunks durch.

Norbert Schneider

war von 1993 bis 2010 Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Von 1976 bis 1981 war er Direktor des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main.Föderalismus und Zentralismus

1932 wurde aus den regionalen Sendern eine einzige Rundfunkgesellschaft, ein Wechsel des Regimes, der den Nazis in die Karten spielte. Schon am 31.März 1933 lösten sie die Landtage auf. Der Rundfunk gehörte nun zum Reich, das nur noch ein Volk und einen Führer kannte. Und ein Radio. Zuständig war nun die Reichsrundfunkkammer, später die Reichsrundfunkgesellschaft. Schon wenige Wochen nach dem 30. Januar 1933 hatte Goebbels den Rundfunk personell “gesäubert”.

Als der Großdeutsche Rundfunk seinen Sendebetrieb mit der Kapitulation vom 8.Mai 1945 einstellen musste, gab es, anders als 1918, “keine deutsche Staatsgewalt”. Was den Aufbau eines neuen Staatsganzen betraf, so fiel die “Entscheidung für einen westdeutschen Bundesstaat” auf einer Konferenz der drei Westmächte (und der Benelux-Staaten) im Juni 1948 in London. Es war vor allem Frankreich, das auf einem “konsequent föderalistischen Staatsaufbau” (Heinrich August Winkler) bestand. Dem zentralistischen “Führerstaat” musste ein Föderalstaat mit Bundesstaaten folgen, mit einem dezentralisierten Rundfunk.

Die Macht der Länder im Bundesstaat wurde im Artikel 20 der Verfassung von 1949 festgeschrieben: “Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.” Diese Macht war bald auch Realität.

Trotz der Zuordnung des Rundfunks zum Regime der Länder galt das Prinzip der Staatsferne. Artikel 5 des Grundgesetzes garantierte die Rundfunkfreiheit. Anstelle einer Zensurbehörde – “Eine Zensur findet nicht statt” – wurde die Kontrolle der Inhalte auf Rundfunkräte übertragen. Ihre Mitglieder repräsentierten die “gesellschaftlich relevanten Gruppen und Kräfte”.

Anders als die völlig unregulierte Presse war der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht “marktorientiert”. Er lebte von den Gebühren seines Publikums. Was seine Inhalte betraf, so war der Programmauftrag ebenso umfassend wie ambitioniert: Der Rundfunk sollte informieren, unterhalten und bilden.

Nach ersten Gründungen im Jahr 1945 (Radio Bremen und NWDR, der auch West-Berlin versorgte) folgten vier weitere bis 1949: Südwestfunk und Süddeutscher Rundfunk (bis 1998), Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, die freilich nicht durchweg nur auf ein Bundesland beschränkt waren. 1956 teilte sich der NWDR in NDR und WDR. 1957 kamen der Saarländische Rundfunk und der Sender Freies Berlin dazu.

Es hat kaum eine Dekade gedauert, bis dieser Rundfunk (neben der Presse) zu einem Basismedium der gesellschaftlichen Kommunikation gewachsen ist. Er deckte – zunächst nur mit einem Programm pro Sender (und später einem TV-Programm) – die zivilgesellschaftlichen Kernbereiche Politik, Wirtschaft und Kultur ab. Also ungefähr alles, was es zu hören, zu sehen und zu verstehen gab. Klassische publizistische Formate wurden medienspezifisch adaptiert, erst im Radio, dann auch im Fernsehen: die Reportage, das Feature, die Dokumentation, das Magazin, das Hörspiel, das Fernsehspiel und die TV-Serie.

Kulturvermittler und Kulturproduzent

Während das Radio eher die Region bediente, wurde das Fernsehen schon bald zum “elektronischen Lagerfeuer” (McLuhan), speziell auch ein Ort der Großereignisse, für großen Sport, für den Karneval, für Wahlen, für Krönungen. Fernsehkrimis wurden Straßenfeger. Für eine stets subventionsbedürftige Kultur wurden die Sender zu wichtigen Mäzenen. Viele Schriftsteller lebten im ersten Jahrzehnt nach dem Krieg, manche ein Leben lang von den Honoraren, die Radio und Fernsehen bezahlten. “Fast alle haben vom Rundfunk gelebt,” sagte Hans Werner Richter auf einer Tagung der Gruppe 47.

Der Rundfunk vermittelte nicht nur Kultur. Er wurde selbst ihr Produzent. Er leistete sich eigene Orchester. Das Programm wurde “divers”. Es gab den “Musikantenstadl”. Es gab aber auch zum 300. Geburtstag von Johann Sebastian Bach, moderiert von August Everding, an einem Samstagabend sieben Stunden “Bach nach acht”. Das Fernsehen errang, was Antonio Gramsci eine “kulturelle Hegemonie” genannt hat.

Mit der Zunahme der Einnahmen leistete sich das Fernsehen Dritte Programme. Ab Mitte der 1970er Jahre benutzte man die Fernbedienung, auch “Zepter der Neuzeit” genannt. Farbfernsehen gibt es seit der Funkausstellung 1967. Diese Messe, auf der Jahr für Jahr auch die meisten anderen Innovationen technischer Art gezeigt wurden, faszinierte Experten und Laien.

Ende des öffentlich-rechtlichen Monopols

Als Ende der 1980er Jahre der Kalte Krieg zu Ende ging, flachte die Kurve dieser Erfolgsgeschichte ab. Der Fall der Mauer als Fernsehereignis hat das elektronische Lagerfeuer noch einmal zum Glühen gebracht, doch insgesamt verlor das Fernsehen an Relevanz für die Gesellschaft: Weniger “Sommergäste”, dafür mehr “Frühlingsfeste der Volksmusik”.

Man kann darüber spekulieren, ob dieser Verlust auch damit zusammenhing, dass nach und nach eine neue Generation der “Macher” in die Leitungspositionen einrückte. Weniger spekulativ ist die Annahme, dass der Machtverlust auch dem Aufkommen des marktorientierten Privatfunks geschuldet war. Denn das war das Ende des öffentlich-rechtlichen Monopols.

Die beiden Sender mit der größten Verbreitung, RTL plus und Sat 1, begannen mit dem Sendebetrieb am 1. Januar 1984. ProSieben folgte am 1. Januar 1989, Vox am 25. Januar 1993. Bis auf Vox entwickelten sie sich rasch, nicht zuletzt durch schrille Formate, die zeigten, was Fernsehen zur Not – und die war zunächst groß – auch noch kann, wie “Der heiße Stuhl” oder “Tutti Frutti”. Je mehr Sender aufkamen, desto kleiner wurde das Publikum von ARD und ZDF.

Obwohl die Kabelkapazitäten durch die Vielzahl neuer (überwiegend privater) Sender immer knapper wurden, erwies sich – nicht zu vergleichen mit früheren Innovationen – die Umstellung auf digitale Technologien als mühsam. Die Einführung des Digitalradios für den Hörfunk wurde ebenso oft beschlossen wie wieder abgeblasen. Ohne den Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Hans Hege, gäbe es das Digitalfernsehen DVB-T vermutlich heute noch nicht.

Zwei Arten von Rundfunk

Am Anfang hat man in der ARD und beim ZDF über die neuen Wettbewerber gelacht. Etwas später hat man begonnen, sie zu fürchten. Doch schließlich hat man von ihnen auch gelernt, vor allem was man immer schon geahnt hat: dass eine hohe Quote nicht unbedingt das Resultat einer hohen Qualität sein muss.

Von einem “dualen System” konnte freilich allenfalls deshalb die Rede sein, weil zwei sonst fundamental verschiedene Arten von Rundfunk – der eine für die Gesellschaft, der andere für seine Gesellschafter – sich im Bemühen um dasselbe Publikum in ihren Programmen in manchen Punkten ein Stück weit angenähert haben. Freilich nur in eine Richtung.

Die Frage, wozu dieser Rundfunk gut sein könnte, wurde zwar immer noch gestellt, aber anders als in den Jahrzehnten zuvor beantwortet. Jetzt lag die Betonung der Verantwortlichen für dieses Massenmedium eindeutig und einseitig auf “Masse”. Nun gab es, was früher undenkbar gewesen wäre, “Abendsieger”. Gezählt haben im Zweifel Zahlen. Entscheidend wurde der Tabellenplatz, nicht die Frage, ob es ein schönes Spiel war. Im Radio ging es darum – ausgerechnet im Radio! -, wortlastige Programme zu vermeiden. ARD und ZDF wurden dagegen mordlastig. Zwei Dutzend Krimis in einer Woche waren keine Seltenheit mehr. Inzwischen gibt es im Fernsehen eine “SOKO”-Republik: Mord im Föderalismus.

Nur noch auf dem Papier

Als mit dem Privatfunk neue Veranstalter auf den Plan traten, stand das föderale Prinzip schon aufgrund der verfügbaren Frequenzen (für Fernsehen) nur noch auf dem Papier. Die Eigentümer der neuen Sender interessierten sich für die knappen Kabelkapazitäten, aber nicht für Ländergrenzen. Die von den Ländern zur Regulierung des Privatfunks eingerichteten Landesanstalten für Rundfunk (bis auf zwei Ausnahmen immer je eine Anstalt für ein Bundesland) hatten sich früh darauf verständigt, Entscheidungen im Fernsehbereich überregional zu treffen. Ob ein Sender wie Vox seine Lizenz behalten durfte, wurde nicht von den Ländern des Westschienenstaatsvertrags entschieden, sondern alle Medienanstalten entschieden mit.

Nach dem Ende der Lizenzierungen des privaten Rundfunks in den 1990er Jahren war die eigentliche Aufgabe der Landesmedienanstalten getan. Dass es sie immer noch gibt, liegt auch daran, dass die Bundesländer sie für allerlei Aktivitäten nutzen, die diese Anstalten dann finanzieren müssen. Ob sie mit dem Thema “Netzregulierung” eine neue Aufgabe bekommen haben, ob sie das überhaupt dürfen, ist so unklar wie ihre Zukunft.

Sucht man nach den Gründen für die Erfolgsgeschichte des Fernsehens, die bis in die Mitte der 1980er Jahre reichte, stößt man auch auf die enge Verbindung des Rundfunks mit den Ländern. Sie zeigte sich früh und exemplarisch, als Adenauer ein Bundesfernsehen einführen wollte. Die SPD-Länder Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Hessen klagten bekanntlich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen dieses “Adenauer-Fernsehen”. Das Urteil vom 28. Februar 1961 gab den Klägern recht. Eine rasche Reaktion auf dieses in mancherlei Hinsicht grundlegende Urteil war noch im Jahr 1961 die Gründung des ZDF auf der Basis eines Staatsvertrags aller Länder: produktiver Föderalismus.

Agentur der Integration

In den Jahrzehnten danach gab es ein knappes Dutzend weiterer “Fernsehurteile”, in denen das höchste Gericht der Bundesrepublik Deutschland Klagen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu behandeln hatte. Fast immer wurden sie abgewiesen. Die Urteile standen für existenzsichernde Grundsätze wie “Medium und Faktor”, “Grundversorgung” oder “Bestands- und Entwicklungsgarantie”.

Gehegt vom höchsten Gericht und eingebettet in eine föderale Struktur, entstand ein Rundfunk für alle, für ein diverses Publikum. Er entwickelte sich, gestützt auf sein Monopol und seine programmliche Breite, zu einer Agentur der gesellschaftlichen Integration.

Für manche schwierigen Themen setzte er, vor allem durch seine politischen Magazine (in den Anfängen geleitet von Joachim Fest, Peter Merseburger, Hans Heigert, Hans Werner Schwarze) den richtigen Ton. Angetrieben von Fernsehspielchefs wie Günter Rohrbach, Heinz Ungureit und zuletzt Hans Janke wurde das Fernsehen der große Geschichtenerzähler. Ein Medium der Erinnerung.

Exemplarisch zeigt sich diese Stärke in der Behandlung des deutschen Faschismus im Fernsehspiel. In den 1960er und 1970er Jahren zählten dazu etwa “Schlaf der Gerechten” (Rolf Hädrich, Albrecht Goes und Oliver Storz, 1962), “Ein Tag” (Gunther R. Lys, Egon Monk, 1965), “Prüfung eines Lehrers” (Eberhard Itzenplitz, 1968), “Berliner Antigone” (Rainer Wolffhardt, 1968), “Aus einem deutschen Leben” (Theodor Kotulla, 1977) oder auch die Übernahme der US-Serie “Holocaust” (Marvin J. Chomsky, 1978). Die Wirkung dieser Programme – das vorerst letzte in diesem nie abreißenden, aber sichtbar schmaler werdenden Bemühen war die Reprise von “Die Wannseekonferenz” durch Matti Geschonneck (2022) – kann nur schwer überschätzt werden, wird aber leicht vergessen.

Kleinster gemeinsamer Nenner

Mit seinen Programmen – und einem profilierten Personal – wurde der Rundfunk selbst eine Macht im Staat. Er spielte in der Liga der gesellschaftlichen Stützen zusammen mit den Volksparteien, den großen Kirchen, den Gewerkschaften und Bildungseinrichtungen Schule und Universität.

Doch die Geborgenheit im Föderalismus (und die hohe Wertschätzung in Karlsruhe) brachte dem Rundfunk zwar eine Sicherheit, die selbstbewusst machte, sie machte aber auch träge. Sie dämpfte den Willen zu Reformen. Die Länder machten keinen Druck, sie bezogen lieber gegeneinander Stellung, sie sortierten sich wie Rotfunk und Schwarzfunk in A-Länder und B-Länder. Den vielen hochfliegenden Visionen vieler Reformvorschläge wohnte kein Zauber mehr inne, sondern nur das kleine Karo des kleinsten gemeinsamen Nenners, Umständlichkeit und Intransparenz. Man konnte darin auch Eifersucht erkennen, die an der Frage aufbrach, wer der Mächtigste im ganzen Land ist.

Die Vorstellung von 1948, die Medien nicht einer alles plattmachenden Zentralmacht auszuliefern, eine Vorstellung, die unmittelbar nach der Nazizeit keiner weiteren Begründung bedurfte, verlor an Bedeutung. Nach dem Fehlversuch des “Adenauer-Fernsehens” hat sich der Bund nie mehr in die Medienpolitik der Länder eingemischt.

Man übersah aufseiten der Länder dabei nicht nur, dass Föderalismus, wie man aus seiner tausendjährigen Geschichte lernen kann, nicht bedeutet, dass jeder nur das macht, was ihm nützt. Wichtiger war, dass es – anders als etwa in Polen oder Ungarn, die insofern eine ständige Warnung sind – niemanden gab, der den Ländern das Rundfunkregime streitig machen wollte. Der fehlende Gegner, der, falls es ihn gegeben hätte, die Länder vermutlich vereint hätte, führte offenbar dazu, ihn unter seinesgleichen zu suchen.

Staatsferne und Parteiennähe

Wenn es denn eine Zentralmacht gab, die sich für den Rundfunk und seine Entwicklung interessierte, dann war das die Europäische Union. Sie hat nach jahrelanger Inaktivität, mit anderen Problemen beschäftigt, inzwischen die Bedeutung der Medien erkannt, wenn auch weniger die gesellschaftliche als die wirtschaftliche, und reklamiert nun eine Art von Allzuständigkeit. Sie hat, wie sich etwa in den Auseinandersetzungen über den public value gezeigt hat, die Spielräume für föderales Handeln enger gemacht.

Das Postulat der Staatsferne gehört von Anfang an zu jenen hehren Prinzipien, die in der Praxis kaum umzusetzen sind. Das Wort “Ferne” ist nicht scharf genug. Zwar ist diesem Ziel nie widersprochen worden, schon gar nicht unmittelbar nach dem Krieg mit dem Elend des Dritten Reiches vor Augen. Doch seine Bedeutung erschöpfte sich in einem Ehrenplatz in der Sonntagsrede.

Dabei ist das Problem nicht etwa das übliche, also der Zensor, dessen Geschäft auf ein ähnliches Alter wie der deutsche Föderalismus zurückblicken kann. Es ist die seit den frühen 1970er Jahren einsetzende parteipolitische Landnahme über die Kontrollgremien der Sender. Sie hatte nicht nur eine parteipolitisch gefärbte Personalpolitik zur Folge. Sie hat auch die Vorstellung eines staatsfernen Rundfunks im Lauf der Jahre ausgehöhlt. Denn Staatsferne ist nicht nur dann schon erreicht, wenn es keinen Zensor gibt.

Es waren die politischen Parteien, die eine Brücke zwischen Staat und Gesellschaft gebildet haben, weil sie weder das eine noch das andere sind. Auf dem geduldigen Verfassungspapier sind sie zwar bis heute eine Kraft, die an der politischen Willensbildung nur mitwirkt, tatsächlich aber fand der Parteienstaat je länger desto unverblümter seine Entsprechung in einem Parteienrundfunk.

Wirtschaftliche Erfolgskriterien

Allerdings dominieren die Parteien die Gremien auch deshalb, weil ihnen dies niemand streitig macht. Ein schwarzer und ein roter Freundeskreis im ZDF-Fernsehrat (die der ZDF-Staatsvertrag nicht vorsieht) steht nicht nur für zwei parteipolitische Steuerungsgruppen. Sie erleichtern auch Entscheidungen eines Gremiums, das mit 60 Mitgliedern unangemessen groß geraten ist. Und natürlich kann man den Parteien nicht vorwerfen, dass sie in Machtfragen über eine große Routine verfügen. Das ändert freilich nichts daran, dass es eine gesellschaftliche Kontrolle des Rundfunks nur auf dem Papier gibt.

Ebenso problematisch wie die erodierende Staatsferne ist, wie bereits erwähnt, die wachsende Ökonomisierung, die Abhängigkeit des Programmerfolgs von wirtschaftlichen Erfolgskriterien. Diese neue Herrschaft der großen Zahl ist inzwischen, was Macht und Einfluss in den Medien betrifft, an der Macht der Parteien vorbeigezogen.

Die Idee, die Kontrolle über den Rundfunk einem Kreis von Personen zu übergeben, der repräsentativ für die Gruppen und Kräfte der Gesellschaft handelt, erweist sich im Rückblick als eine der größten Schwachstellen des Systems. Nicht nur dass es nie gelungen ist, öffentlich deutlich zu machen, dass der Rundfunk durch die Wahl seiner Kontrolleure eine Veranstaltung der Gesellschaft ist; nicht nur dass er faktisch schon früh in eine Abhängigkeit des Organs geraten ist, das er eigentlich kontrollieren sollte.

Die ehrenamtlich tätigen Personen sind schon seit Jahren mit der Kontrolle des Rundfunks überfordert. Sie verfügen, von Ausnahmen abgesehen, nicht über die nötigen Kenntnisse, die für eine Bewertung juristischer, wirtschaftlicher und technischer Fragen notwendig sind. Sie mussten sich aus Kompetenzgründen auf die Programmkontrolle – für die es nur selten klare Anlässe gibt – und die Wahl des Spitzenpersonals beschränken.

Egoismen eindämmen

Seit der Digitalisierung der Kommunikation hat sich das Kompetenzproblem noch vergrößert. Einrichtungen wie der Rundfunk können mittlerweile nur noch von unabhängigen Experten angemessen kontrolliert werden. Der Umgang mit Milliardensummen, mit Medienrecht, mit Europarecht, Kenntnisse über das Funktionieren von Algorithmen, von Plattformen, die Einschätzung von Nutzen und Risiken von Künstlicher Intelligenz erfordern spezielle Kenntnisse, die zu erlangen selbst für hauptamtlich Tätige nicht leicht ist.

Macht es nach dem Rückblick auf die Grundprinzipien und ihr Schicksal angesichts substanzieller Schwächen Sinn, Prinzipien neu zu beleben, die vor 70 Jahren den Nachkriegsrundfunk in einer Situation, die der heutigen nicht vergleichbar ist, bestimmt haben? Man kann einen solchen Ansatz als Rückschritt, als Rückständigkeit, als Naivität diskreditieren. Tatsächlich jedoch macht eine Rückbesinnung ebenso viel Sinn wie die Erinnerung an die Grundlagen einer Demokratie, die nicht jeden Tag neu erfunden, sondern nur neu “angewandt” werden müssen. Geschichtsvergessenheit ist ein törichter Verzicht auf bessere Einsichten.

Was die Verbindung des Rundfunks mit dem Föderalismus betrifft, so wäre sie wieder produktiv zu gestalten, wenn es den Ländern gelingen würde, ihre Egoismen im Wettbewerb untereinander wenigstens einzudämmen. Das Verfahren, auf Entwicklungen des Rundfunks produktiv mit echten Reformen zu reagieren, sollte neu aufgesetzt werden. Abstimmungsverfahren der “Ländergemeinschaft” müssten so verändert werden, dass es nicht mehr zu Blockaden kommen kann, dass nicht mehr der Langsamste das Tempo für alle vorgibt. Ein “Länderrat Medien” könnte ein Anfang sein, um die inzwischen offensichtlichen Schwächen des Länder-Regimes zu beseitigen. Die Frage ist allein, ob die Länder das wollen. Und zwar alle.

Verzichten sollten die Länder auf eine Einmischung oder gar Entscheidungskompetenz, was die Höhe der Haushaltsabgabe betrifft. Die gegenwärtige Praxis ist die verdeckte Aufkündigung der Staatsferne. Denn es kann nicht bezweifelt werden, dass der Einfluss auf die Höhe der Mittel zugleich auch ein Einfluss auf die Qualität des Programms ist. Um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, müsste der Vorschlag der KEF verbindlich sein.

Zentrale Einrichtungen

Bevor Teile des Rundfunks (auf staatsvertraglicher Basis) in eine überregionale Einrichtung eingebracht werden, in der allein das Überregionale eine Rolle spielt, sollte untersucht werden, wie viel konkrete Zeit und wie viel Geld dann eingespart werden könnten. Auch zentrale publizistische Einrichtungen sind, wie man an dem Aufwand für die Bundespolitik ablesen kann, nicht von Natur aus billiger als föderale.

Ein zentraler Rundfunk ist inzwischen keine Horrorvorstellung mehr. Nur: Das eine nicht zu tun, aber das andere auch zu lassen, ist keine Option. Organisatorisch gesehen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, eine Verbindung mit dem Föderalismus zu halten und gleichzeitig “zentrale” Einrichtungen zu schaffen. Ein Beispiel für diesen Weg war schon immer das ZDF.

Das weiche Postulat der Staatsferne ließe sich durch einen Machtverzicht der politischen Parteien leicht realisieren. Doch ob eine solche Anstrengung Sinn machen würde, kann man bezweifeln. Denn die bis heute gewählte Art der Kontrolle des Rundfunks, der ehrenamtliche Rundfunkrat, hat aus den erwähnten Gründen keine Zukunft. Er sollte komplett ausgetauscht werden durch ein Gremium von externen Experten.

Um Schwächen im Programm heilen zu können, braucht es zunächst das Eingeständnis, dass es diese Schwächen, sichtbar und beschreibbar, tatsächlich gibt. Erst dann können sich die Programmverantwortlichen von der populistischen Annahme verabschieden, man könne ja gar nicht wissen, was Qualität sei. Was man ganz sicher wissen kann: Qualität fällt nicht vom Himmel, sie wächst langsam.

Die Interviews von Günter Gaus

Man kann sie auch definieren und zwar als Oxymoron, als objektive Meinung. Man muss dazu nur preisgekrönte Produktionen genauer ansehen. Man kann zu einer solchen Fortbildung die Archive der Sender benutzen wie eine Bibliothek. Man kann sich vor Augen führen, warum und wie Günther Gaus Interviews geführt und Peter Merseburger “Panorama” moderiert hat. Worin bestand die Kunst von Georg Stefan Troller, der 70 “Personenbeschreibungen” produziert hat? Warum hat Roman Brodmann vier Grimme-Preise bekommen? Weshalb vergibt die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen auf Betreiben von Michael Schmid-Ospach seit 2002 ein Gerd-Ruge-Stipendium? Wie wichtig war für Wolfgang Menge die Genauigkeit von Dialogen? Und dann durch Schauen lernen.

Es gibt Genres, die das Programm überziehen wie Moos einen ungepflegten Rasen. Hier sollte man entschlossen vertikutieren. Für manche lang laufenden Serien gilt die Beobachtung von Stanislav Lec: “Es gibt Stücke, die so schwach sind, dass sie aus eigener Kraft nicht vom Spielplan herunterkönnen.” Und es gibt die Midnight-Doku, die nie erlebt hat, was Primetime heißt. Entscheidend aber ist das Argument, dass Qualität und Relevanz immer auch mit den eingesetzten Mitteln zu tun haben.

Gutes Programm kostet Geld. Ein Fernsehspiel in 21 Tagen zu produzieren mit einem Ton, für den man ein Hörgerät braucht, ist ein Bekenntnis zum unteren Durchschnitt. Fernsehen hat, was leicht überhört wird, immer auch mit Sprache zu tun, die nichts zu tun hat mit Slang. Sprache braucht Pflege. Es gibt “Tagesschau”-Sprecher, die Charisma auf der zweiten und Konsens dafür auf der ersten Silbe betonen. Aber es gibt auch Sportreporter, die Redensarten erfunden haben wie Marcel Reif: “Er hat alles richtig gemacht.”

Regelmäßige TV-Kritik

Es gibt Kleinigkeiten wie den Verzicht auf das Bildgeschnetzelte, das man Trailer nennt, auf Beiträge in Nachrichtensendungen, die nichts anderes sind als ein verdeckter Programmhinweis. Man kann sich Referenzproduktionen ausleihen und besichtigen, hineingreifen in das Arsenal der Merkmale von Qualität und Relevanz.

Vieles wäre leichter, wenn es eine regelmäßige TV-Kritik gäbe, die mehr zustande bringt als Noten für “Hart, aber fair” und Nacherzählungen von “Markus Lanz“. Doch auf der Metaebene gibt es zunehmend Leerstellen. Nahezu lautlos verabschiedeten sich die “Mainzer Tage der Fernsehkritik” (1968 bis 2011) und das “Medienforum Köln” (1987 bis 2018, zuletzt als Taschenausgabe einer etwas größeren Idee, epd 48/18). Die “Funkkorrespondenz”, später “Medienkorrespondenz”, wurde durch den digital erscheinenden “KNA-Mediendienst” ersetzt. Die Präsenz des Rundfunks als Thema in den Zeitungen nahm ab. Medienseiten wurden abgeschafft, zuletzt beim “Tagesspiegel” (epd 48/22). Und dem Grimme-Institut droht wieder einmal die Insolvenz (epd 47/23). Der Mediendiskurs hat sich komplett auf die Digitalisierung geworfen.

Eine Rückbesinnung auf die Vorstellungen, die den Rundfunk stark gemacht haben, ist freilich nur ein Schritt in die Zukunft und vermutlich der einfachste. Denn es hat sich ja nicht nur der Rundfunk verändert. Neben den immer wieder analysierten Problemen und den immer wieder versäumten Lösungen ist die Welt, als ganze und in ihren Einzelteilen, heute eine völlig andere als nach dem Zweiten Weltkrieg. Derzeit befinden wir uns mitten in einer globalen Zeitenwende, die die meisten gesellschaftlichen und privaten Einrichtungen und Lebensformen unter Druck setzt oder auf den Kopf stellt.

Begonnen hatte die öffentliche Wahrnehmung eines Wandels mit der Studie “Grenzen des Wachstums”, die der Club of Rome 1972 vorgelegt hat. Begleitet wurde diese Anzeige von einer schwindenden Bindekraft der gesellschaftlichen Institutionen. Immer stärker verlangte eine globale Klimakrise die Aufmerksamkeit der politischen Akteure. Regionale Kriege, asymmetrisch und voller Verachtung für das Völkerrecht, haben aus dem Kalten Krieg eine Wunschvorstellung gemacht. Dass eine Handlung “regelbasiert” erfolgt, ist nicht mehr das Übliche.

Neue Plattformen

Zur selben Zeit begann die Digitalisierung der privaten und öffentlichen Kommunikation. Nicht zuletzt durch sie verursacht, gibt es neue Orte und vor allem neue Verfahren für die Ausübung politischer Macht. Es gibt neue Plattformen, für die es aber weder eine alte noch eine neue Regulierung gibt, dafür umso mehr rechtsfreie Räume, in denen neue Anbieter unbehelligt von staatlichen Vorgaben Tag und Nacht Fakten schaffen.Informationen müssen nicht mehr belegbar sein. Jede könnte, um das Wort “Lüge” zu vermeiden, Fake News sein. Es gibt neue Quellen für Informationen aller Art, aber erst wenige Einrichtungen, die das Wasser prüfen. Dabei gibt es jede Menge Schmutzwasser. Es gibt neue Möglichkeiten, neue Orte, neue Geräte und auch neue Tageszeiten, um sich zu unterhalten. Linear war gestern. Es gibt neue Foren der Kommunikation, die das Private und das Öffentliche bedenkenlos mischen. Cancel culture und Leitkultur treffen sich im Bekenntnisbad. Endlich ist jeder Empfänger auch Sender. Meistens anonym, selten transparent. Aber ist das wirklich so gut, wie Brecht geglaubt hat?

Dieser für seine Auslöser profitable Wildwuchs wird kaum gestört von demokratisch gewählten Regierungen. Von einer Öffentlichkeit, die sich für kritisch hielt, wurde er – wer wollte denn ein Feind des Neuen sein? – lange übersehen. Seine Apologeten galten als “Gurus”, die in schnell geschriebenen Büchern von einer schönen, neuen Welt erzählten und inzwischen von diesem Glauben abgefallen sind. Die Akteure, angeführt von den Big Five, warten ungeduldig darauf, dass Kommunikation und Ökonomie endlich ihren Bund fürs Leben schließen. Sie machen ihre Geschäfte im unkontrollierbar Unsichtbaren.

Politische Macht hat sich im großen Stil in riesige Konzerne verlagert, ohne dass es im Zuge der Machtverschiebungen zu einer entsprechenden Regulierungspraxis gekommen wäre. Nur in ihren öffentlichen Anhörungen werden die CEOs kurzfristig analog, kostümieren sich als weltweit tätige Glücksbringer, und wenn sie reden, fühlt mancher sich an den “Stechlin” erinnert: “Sie sagen ‘Christus’ und meinen Kattun.”

Neue Einbettung

Die Frage ist, wie sich ein gewinnresistenter öffentlich-rechtlicher Rundfunk in dieser veränderten Welt behaupten kann, finanziell, inhaltlich, organisatorisch und politisch. In einer Medienwelt, in der alles überall für jeden gleichzeitig und scheinbar gratis verfügbar, in der nichts mehr linear ist. Er braucht, bei aller Unabhängigkeit, was seine Programme betrifft, eine neue “Einbettung”, die ihn ähnlich schützt, wie einst die Bundesländer und das Bundesverfassungsgericht.Es wäre zu früh, wieder einmal die wohlfeile Metapher von der Quadratur des Zirkels zu bemühen. Die Einstellung, etwas nicht tun zu wollen, nur weil man es für unmöglich hält, hat die Menschheit ein paar Millionen Jahre zu lange auf den Bäumen gehalten. Trotz aller Unsicherheiten: Je stärker der heute existierende Rundfunk gemacht werden kann, wenn er sich an seine Wurzeln erinnert, desto eher wird es möglich sein, ihn in die digitale Welt zu überführen. Dann freilich nicht in jenem traurigen Sinn, den das Wort “Überführung” auch haben kann.

(Foto: Picture Alliance / Panama Pictures, Christoph Hardt)

Alle Beiträge aus der Reihe “Das Beste aus epd Medien bei turi2” >>>

Meistgeklickte Frau gestern war Anna Kraft.

Meistgeklickte Frau gestern war Anna Kraft. Die Journalistin ist auch nach dem Weggang von Peter Kloeppel Teil des erweiterten Moderationsteams von “RTL Aktuell”. Die frühere Bahn-Vorständin Sabina Jeschke, die gegen eine übermäßige Technologie-Regulierung ist, folgt im Ranking danach. KNSK-CEO Kim Alexandra Notz komplettiert die Runde.

Meistgeklickte Frau gestern war Anna Kraft. Die Journalistin ist auch nach dem Weggang von Peter Kloeppel Teil des erweiterten Moderationsteams von “RTL Aktuell”. Die frühere Bahn-Vorständin Sabina Jeschke, die gegen eine übermäßige Technologie-Regulierung ist, folgt im Ranking danach. KNSK-CEO Kim Alexandra Notz komplettiert die Runde.

turi2.de/koepfe (meistgeklickte Frauen am 20.3.2024)Meistgeklickter Kopf gestern war Maik Meuser.

Meistgeklickter Kopf gestern war Maik Meuser, der auch nach dem Abgang von Peter Kloeppel im erweiterten Moderationsteam von “RTL Aktuell” bleibt. Im Ranking folgen seine Sport-Kollegin Anna Kraft sowie die scheidende ProSiebenSat.1-Vorständin Christine Scheffler.

Meistgeklickter Kopf gestern war Maik Meuser, der auch nach dem Abgang von Peter Kloeppel im erweiterten Moderationsteam von “RTL Aktuell” bleibt. Im Ranking folgen seine Sport-Kollegin Anna Kraft sowie die scheidende ProSiebenSat.1-Vorständin Christine Scheffler.

turi2.de/koepfe (meistgeklickte Köpfe am 19.3.2024)“RTL Aktuell” setzt bei Kloeppel-Nachfolge auf zwei Teams aus den eigenen Reihen.

Post-Peter-Phase: RTL setzt ab Sommer nach dem Abschied von “RTL Aktuell”-Chefmoderator Peter Kloeppel und seiner Kollegin Ulrike von der Groeben auf zwei Teams aus den eigenen Reihen. Roberta Bieling (Foto), seit Sommer 2022 beim Nachrichtenflaggschiff des Senders aktiv, steht mit Sportmoderator Andreas von Thien vor der Kamera, der seit 1997 dabei ist. Das zweite Paar besteht aus Christopher Wittich, der seit 2022 das RTL-Studio in Washington führt, und Anna Fleischhauer, seit 2021 Sportmoderatorin bei “RTL Aktuell”. Die Teams wechseln sich im Wochenrhythmus ab. Im erweiterten Moderationsteams bleiben Maik Meuser, Charlotte Maihoff und Pinar Atalay sowie Anna Kraft, Monica Lierhaus und Birgit von Bentzel.

Post-Peter-Phase: RTL setzt ab Sommer nach dem Abschied von “RTL Aktuell”-Chefmoderator Peter Kloeppel und seiner Kollegin Ulrike von der Groeben auf zwei Teams aus den eigenen Reihen. Roberta Bieling (Foto), seit Sommer 2022 beim Nachrichtenflaggschiff des Senders aktiv, steht mit Sportmoderator Andreas von Thien vor der Kamera, der seit 1997 dabei ist. Das zweite Paar besteht aus Christopher Wittich, der seit 2022 das RTL-Studio in Washington führt, und Anna Fleischhauer, seit 2021 Sportmoderatorin bei “RTL Aktuell”. Die Teams wechseln sich im Wochenrhythmus ab. Im erweiterten Moderationsteams bleiben Maik Meuser, Charlotte Maihoff und Pinar Atalay sowie Anna Kraft, Monica Lierhaus und Birgit von Bentzel.

media.rtl.com, turi2.de (Background)Karl Lauterbach will jetzt auch auf TikTok senden.

KarlTok: Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt bei T-Online an, künftig bei TikTok präsent zu sein. Er wolle damit “ein gutes Gegengewicht zur AfD bilden”. Lauterbach erhofft sich mit Themen wie dem besseren Umgang mit Pflegekräften und Infos zur Cannabis-Legalisierung junge Menschen zu erreichen. Er wäre der erste Minister auf der umstrittenen Video-Plattform.

KarlTok: Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt bei T-Online an, künftig bei TikTok präsent zu sein. Er wolle damit “ein gutes Gegengewicht zur AfD bilden”. Lauterbach erhofft sich mit Themen wie dem besseren Umgang mit Pflegekräften und Infos zur Cannabis-Legalisierung junge Menschen zu erreichen. Er wäre der erste Minister auf der umstrittenen Video-Plattform.

t-online.deBasta: Ampel einigt sich bei Teillegalisierung von Cannabis.

Habemus Cannabis: Die Ampel-Regierung will die vertrödelte Teillegalisierung von Cannabis nun umsetzen. Ende Februar soll das Gesetz durch den Bundestag, auch der Bundesrat muss danach zustimen. Zum 1. April soll das Gesetz in Kraft treten. Ähnlich wie im Vatikan steigt dann Rauch auf – nur nicht in weiß, sondern in grün.

Habemus Cannabis: Die Ampel-Regierung will die vertrödelte Teillegalisierung von Cannabis nun umsetzen. Ende Februar soll das Gesetz durch den Bundestag, auch der Bundesrat muss danach zustimen. Zum 1. April soll das Gesetz in Kraft treten. Ähnlich wie im Vatikan steigt dann Rauch auf – nur nicht in weiß, sondern in grün.

spiegel.de“Ein öffentliches Medienhaus” – Otfried Jarren über die Risiken der Reform von ARD und ZDF.

Nur ein RefÖRRmchen? Der öffentliche Rundfunk in Deutschland kann nur strategiefähig werden, wenn er sich in einem zentralen Medienhaus organisiert, sagt Medienwissenschaftler Otfried Jarren. Andernfalls sieht er die Gefahr eines sich über längere Zeit hinschleppenden “Reformprozesses” bei ARD, ZDF und Deutschlandradio, der “große kommunikative und somit institutionelle Risiken” berge. Gleichzeitig betont Jarren in seiner Rede bei den Bitburger Gesprächen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Mainz, dass der digitale Transformationsprozess alle Medien betrtfft. Dass in Deutschland fast ausschließlich über Reformen von ARD und ZDF gesprochen werde, sei ein Versäumnis der Medienpolitik. epd Medien dokumentiert Jarrens Vortrag. turi2 veröffentlicht diesen Beitrag in der Reihe Das Beste aus epd Medien bei turi2.Von Otfried Jarren

Ich fokussiere mich in meinem Beitrag auf zwei Fragestellungen: Unter welchen Bedingungen findet die Weiterentwicklung für ein öffentlich finanziertes Medienangebot statt? Und: Warum könnte die Leitidee für ein öffentliches Medienhaus in diesem Prozess hilfreich sein? Ich werde zur zweiten Frage erste Überlegungen, kein geschlossenes Konzept präsentieren. Wichtiger erscheint mir die Reflexion über die Gelingensbedingungen zur Weiterentwicklung eines öffentlich finanzierten und gemeinwohlorientierten Medienangebots.

Ich fokussiere mich in meinem Beitrag auf zwei Fragestellungen: Unter welchen Bedingungen findet die Weiterentwicklung für ein öffentlich finanziertes Medienangebot statt? Und: Warum könnte die Leitidee für ein öffentliches Medienhaus in diesem Prozess hilfreich sein? Ich werde zur zweiten Frage erste Überlegungen, kein geschlossenes Konzept präsentieren. Wichtiger erscheint mir die Reflexion über die Gelingensbedingungen zur Weiterentwicklung eines öffentlich finanzierten und gemeinwohlorientierten Medienangebots.Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist – wie die anderen publizistischen Medien auch – einem digitalen Transformationsprozess ausgesetzt. Wir haben es nicht mit einem Modernisierungs-, einem Evolutions- oder einem emergenten Prozess zu tun. Transformationsprozesse stellen bestehende Normen, Regeln und Praxen in Frage, beeinflussen also institutionelle Grundlagen. Transformationsprozesse sind nur partiell politisch-rechtlich steuerbar oder gestaltbar.

Professionelle Aufsichtsstrukturen

In diesem Transformationsprozess sollten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Bewältigung der Kontingenz unter digitalen Marktbedingungen zu *einer* Organisation, zu *einem öffentlichen Medienhaus*, zusammengeführt werden, das zu einem handlungsfähigen, strategischen Akteur werden muss. Dieser neue korporative Akteur sollte mit weitgehenden Selbstorganisations- und Handlungskompetenzen im Rahmen eines allgemeinen Leistungsauftrages ausgestattet werden. Zu seiner Entwicklung und Aufsicht bedarf es schlanker, professioneller Aufsichtsstrukturen.Der bislang gewählte Reformansatz mit einer Vielzahl an Maßnahmen (Medienänderungsstaatsverträge) zielt zu wenig auf einen integralen *change process* ab, setzt Organisationen externer Dauerbelastung aus. Zudem ist die Gesellschaft zu wenig in diesen Prozess einbezogen, nicht einmal in Form der gesellschaftlich relevanten Gruppen, die den öffentlichen Rundfunk maßgeblich gestalten. Die bisherigen Maßnahmen reichen weder zur Bestandsicherung noch zur Weiterentwicklung eines öffentlichen Angebots aus.

Ich gehe mit Blick auf den Digitalisierungsprozess von einer Transformation, nicht von einer Evolution oder von Emergenz aus. Warum?

Bei Evolutionen handelt es sich um länger andauernde Entwicklungsprozesse, die die Entstehung neuer, auch spontaner Ordnungen, zur Folge haben, auf die grundsätzlich zwar politisch reagiert werden kann. Für den Digitalisierungsprozess aber gilt dies nur eingeschränkt: Dieser Prozess hat zur Etablierung einer neuen Infrastruktur mit eigenen Akteuren geführt, die institutionellen Charakter aufweisen. Diese Infrastruktur kann nicht vom Nationalstaat, nicht einmal von der Europäischen Union allein maßgeblich gesteuert und ausgestaltet werden.

Politikverzicht bezogen auf die privaten Medien

Es handelt sich bei der Digitalisierung auch nicht um Emergenz: Emergente Prozesse vollziehen sich über längere Zeiträume, weisen einen hohen Grad an Nichtlinearität auf. Bei Emergenz ist eine vorausschauende Politik im Kern nicht möglich, aber es existieren die institutionellen Grundlagen weiter, auf die sich politische Maßnahmen beziehen können. Interventionsmöglichkeiten bestehen, wenn entweder von den beteiligten Marktakteuren oder aus der Gesellschaft heraus politisches Handeln eingefordert wird.Schaut man auf den bisherigen Prozessverlauf, so ist es den privaten Medienunternehmen nicht gelungen, bezogen auf die Plattformdominanz politisch etwas zu erreichen (etwa beim Urheberrecht). Selbst eine Transformationsförderung auf Zeit hat die Branche nicht erhalten (siehe Zustellförderung). Und aus dem Markt der Nutzerinnen und Nutzern gab es keine formulierten (gar aggregierten) Anforderungen an die Politik. De facto haben wir es in Deutschland mit einem Politikverzicht bezogen auf die privaten Medien zu tun.

Wenn ich von einem Transformationsprozess ausgehe, so meine ich nicht, dass der öffentliche Rundfunk diesem ausgeliefert sei, doch der Spielraum für aktive Politik ist klein.

Unter Transformationen fasst man grundlegende Wandlungsprozesse: Werte, Normen, Regeln, institutionelle Arrangements oder systemische Ordnungen verändern sich. Diese Veränderungen sind empirisch evident. Am Ende eines Transformationsprozesses steht grundlegend Neues. Tiefe Staatlichkeit oder internationale Governance werden als Voraussetzung für die Bewältigung transformativer Prozesse angesehen. Diese Voraussetzungen bestehen noch nicht.

Medienübergreifendes Politikkonzept notwendig

Transformationen lösen einen dynamischen, länger anhaltenden, interdependenten institutionellen und organisationalen Veränderungsprozess mit vielfältigen Rück- und unbekannten Auswirkungen aus. Sie sind nur begrenzt politisch-rechtlich gestaltbar. Voraussetzung dafür sind(1) gesellschaftlich ausgehandelte Leitideen,

(2) darauf basierende ordnungspolitische Konzepte und

(3) die Fähigkeit zur Etablierung handlungsfähiger Markt- und Regulierungsakteure.

Für Entwicklungs- und Gestaltungsvorhaben bedarf es also hinreichender Gestaltungs- und Steuerungskapazitäten. Leitideen, ordnungspolitische Vorstellungen, Regulierungsinstitutionen und -instrumente – das alles ist noch im Klärungsprozess.

Der derzeit verfolgte Reformansatz greift zu kurz, da nur auf den öffentlichen Rundfunk abgezielt wird. Von der digitalen Transformation aber ist nicht nur er, es ist das gesamte Mediensystem und der Journalismus betroffen. Es muss das gesamte gesellschaftliche Vermittlungssystem in den Blick genommen werden. Alle publizistischen Medien wirken zusammen, erbringen integral nach dem Prinzip der Außen- und der Binnenpluralität publizistische Leistungen und sie legitimieren sich dadurch institutionell. Es bedarf also eines medienübergreifenden Politikkonzepts. Die Beratungen darüber sind sogar dringlich, weil bislang leitende Ordnungsvorstellungen, wie publizistische Gewaltenteilung oder duales Rundfunksystem, nicht mehr hinreichend sind.

Ein riskanter Prozess

Der Transformationsprozess kann nicht mit den Erfahrungen und Instrumenten aus dem Industriezeitalter bewältigt werden. Es geht nicht um Modernisierung, denn die technischen Grundlagen (Basisinnovationen) sind neu und die sozialen Erwartungen an Medien haben sich gewandelt (Individualisierung, Vernetzung). Und es geht auch nicht um Wandel durch Annäherung: Plattformen gehören nicht zur Medienbranche. Wie wir sehen, wäre allein eine Anpassung der Medien an die institutionelle Plattformlogik ein riskanter Prozess. Der aber findet statt.Gestaltungsbedingungen

Der digitale Transformationsprozess ist noch recht jung, doch er unterscheidet sich elementar vom Prozess der Industrialisierung – dem wir mental immer noch nachhängen. Der Industrialisierungsprozess, den man gemeinhin als eine Revolution bezeichnet, erstreckte sich über eine lange Zeitspanne, vollzog sich global ungleichzeitig. Er hatte national und regional unterschiedliche Ausprägungen, je nach Vorkommen von Rohstoffen, wie Kohle, oder dem Vorhandensein von Ressourcen, wie Wasser, für die Energiegewinnung oder für den Transport.Mit dem Industrialisierungsprozess waren öffentliche Entscheidungen, ressourcenaufwändige Investitionen in die Verkehrs-, Energie-, Wohn- und Bildungsinfrastruktur verbunden. Das alles kostete Zeit und Geld, führte zu einer neuen und intensiven Staatstätigkeit. Staat, Wirtschaft und Gesellschaft wandelten sich, die institutionelle Ordnung wurde modifiziert. Dies in höchst konfliktreichen Prozessen. Aus dem vormaligen Obrigkeits- wurde der interventionistische Sozial- und Wohlfahrtsstaat.

Das Ende des Industriezeitalters

Ökonomisch entstanden von der industriellen Produktion geprägte Massen- und Konsummärkte. Die Gesellschaft entwickelte sich von einer scharf konturierten Klassen- zu einer sozial differenzierten Gesellschaft. Das alles aber vollzog sich in langen Phasen, wurde im Nationalstaat gestaltet. Diese politische und soziale Ordnung mit ihren Organisationen, Leitbildern und politischen wie sozialen Aushandlungsformen hat bis heute Bestand. Nun ist das Ende des Industriezeitalters, geprägt von Massenproduktion, Massenkonsum, Massenorganisation und Massenmedien, gekommen.Die Ausgangssituation für die sich ausbildende digitale Dienstleistungsgesellschaft ist eine gänzlich andere: Ihre infrastrukturelle Voraussetzung ist mit dem Internet, Plattformen und Cloud-Technologie bereits vorhanden. Und das überall, global. Mittels kostengünstiger digitaler Endgeräte und Software können die meisten Menschen selbst, unmittelbar, jederzeit und von überall, auf Plattformen zugreifen. Sie bedienen sich weltweit sogar ähnlicher Geräte und gleicher Software.

Internet und Plattformen ermöglichen Austausch, die Bildung von Netzwerken, konstituieren ökonomische und soziale Märkte, ermöglichen Transaktionen, dies- und jenseits des Nationalstaats. Plattformen ermöglichen Einzelnen geschäftliche, berufliche wie soziale Tätigkeiten, sie sind auch Alltagshelfer. Ihre vielfältigen Gebrauchsmöglichkeiten entsprechen der differenzierten, individuell geprägten und mobilen Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die sich beständig neu organisieren muss, und dies dank Netz, Plattformen und Künstlicher Intelligenz (KI) nun auch kann – und will.

Medien haben Vermittlungsmonopol eingebüßt

Plattformen sind zum kulturellen Standard auch für Informations-, Kommunikations- und Wissensprozesse geworden. Die KI, mit diversen Assistenzsystemen ausgestattet, treibt die Möglichkeiten zur individuellen und gesellschaftlichen Selbstorganisation weiter voran. Etablierte Organisationen, so die des Staates oder die der Medien, werden ob ihrer digitalen Kompetenzen kritisch hinterfragt.Das Netz, Plattformen, Clouds und KI bilden die Basis einer stark individuell geprägten digitalen Dienstleistungsgesellschaft. Software ist das Rückgrat dieser Infrastruktur, und diese wandelt sich beständig. Dynamik als Prinzip. Die von der Prozesslogik der KI geprägte dynamische Infrastruktur ist eine gänzlich neue Herausforderung für alle gesellschaftliche Akteure. Für die Medien haben sich die Marktbedingungen verändert: Sie habe ihr Vermittlungsmonopol eingebüßt, müssen sich der digitalen Infrastruktur Dritter bedienen.

Dynamik und Marktmacht

Die Innovations- und Entwicklungssprünge der KI erfolgen in kürzester Zeit, die Marktdurchdringung vollzieht sich rasch, sogar schneller als die Einführung der jüngsten Medien wie des Internets oder der Plattformen. KI ist Bestandteil fast aller Standardsoftwarepakete. Ein Massenmarkt entsteht. Die maßgeblichen Akteure der KI-Revolution benötigen zwar Ressourcen, vor allem Kapital, sind aber nicht auf staatliche Infrastrukturpolitik angewiesen. Die Akteure in Form privater Unternehmen (Big Five) sind da, zu ihnen fließt das Kapital. Die im Software- und Digitalmarkt erfolgreich etablierten Unternehmen erweitern ihr Angebotsspektrum, kaufen Start-Ups auf, gründen, etablieren Informations- und Kommunikationsökosysteme.Durchdringungstiefe und neue Institutionen

Der Unterschied zur industriellen Revolution ist markant: hohe Durchsetzungsgeschwindigkeit, rasche Wirksamkeit in allen ökonomischen, sozialen und kulturellen Bereichen, tiefe räumliche und soziale Durchdringung. Hybridisierung, Enträumlichung und Enthierarchisierung sind Merkmale der Veränderung. Die Wucht dieser Veränderungen, vielleicht sollte man besser von einer Revolution sprechen, ist groß: sie findet global, sie findet zeitgleich in den meisten Weltregionen statt, sie etabliert – und variiert dabei zugleich – neue Konsum- und Kommunikationsmärkte. Und nicht nur das: Sie etabliert Institutionen und damit neue Normen, Regeln und ist mit neuen gesellschaftlichen und politischen Leitideen verbunden: community, user, sharing.Der Modus der Institutionalisierung wandelt sich: Institutionalisierung findet unter Beteiligung vieler Akteure statt, vollzieht sich interaktiv. Die Plattformetablierung erfolgt in Form eines kommunikativen Institutionalisierungsprozesses, ohne Bindungen und Verpflichtungen. Unter diesen Bedingungen müssen sich die aus dem Industriezeitalter stammenden Massenmedien behaupten, die ein allgemeines Publikum anstreben, von Rezipienten sprechen, Abonnements abschließen wollen.

Institutioneller Shift

Die digitale Revolution hat einen institutionellen Shift ausgelöst, mit Folgen für die bisher mit gesellschaftlichen Vermittlungsaufgaben betrauten Medienorganisationen und den Journalismus. Ihre institutionellen Grundlagen stehen zur Debatte. Bislang ließen sich Presse und Rundfunk einfach unterscheiden, bezogen auf spezifische technische Eigenschaften bei Produktion, Bereitstellung und Distribution typisieren und entsprechend regulieren.Diese Zeiten sind vorbei: Der Medienbegriff ist durch den Markteintritt von diversen Plattformen unscharf geworden, eine Regulierung sowohl anhand einer Medien- als auch einer branchenbasierten Organisationstypologie ist nicht mehr möglich. Und für Formen der Förderung von Medien oder Journalismus fehlt es an trennscharfen Unterscheidungen, denn nun agieren alle im digitalen Markt – und erbringen *digital services*.

Netz- und damit Markt- und Öffentlichkeitszugang haben alle Akteure, die diesen wollen. Die Grenzziehung zwischen privater und öffentlicher oder zwischen Individual-, Gruppen- oder Organisationskommunikation wird aufgrund digitaler Konvergenz und kommunikativer Dynamik schwieriger.

Grenzen zwischen geprüften Inhalten und Formen der persuasiven Kommunikation verschwimmen

Nun kommt auch noch die KI hinzu: Mittels generativer und distributiver KI können unterschiedliche Akteure Kommunikate erzeugen, öffentlich verbreiten. Variationen und Imitationen von Texten, Bildern oder Tönen sind möglich, ebenso synthetische Kommunikate. Alle Akteure können dies. Dies verändert die öffentliche Kommunikation grundlegend, hat Folgen für Angebote und die Regulierung dessen, was einmal öffentliche Kommunikation war.Das Informations- und Kommunikationsangebot wird wachsen, sich weiter differenzieren. Noch ist unklar, wie die Volumensteigerungs- und Differenzierungseffekte bewältigt werden können: wahrscheinlich nur mittels KI, die für den Einzelnen die nötige Auswahl- und Bündelungsleistung erbringt. Die fortschreitende Hybridisierung von Medien beziehungsweise Intermediären wie Kommunikaten jeglicher Art wird ein Merkmal der Entwicklung sein. Damit werden die Grenzen zwischen geprüften Inhalten und Formen der persuasiven Kommunikation (Werbung, PR) weiter verschwimmen. Die KI-Tools spielen allen Formen von Influencing in die Hände. Die Prinzipien für die Konstruktion der gesellschaftlichen Realität verändern sich.

Die Dynamik im Prozess der Digitalisierung ist hoch, Gestaltungswille vorhanden. So hat die EU-Kommission eine Reihe von Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht: Digital Markets Act, Digital Services Act, AI Act, European Media Freedom Act. Wer hätte je gedacht, wie schnell sich Kompetenzstrukturen und Regulierungsansätze ändern können.

Ein neuer Ordnungsrahmen

Dabei handelt es sich um Rahmenvorgaben, die EU-weite Implementation und die Bewährung steht noch aus. Trotz manch berechtigter Kritik: Damit wurden Eingriffsoptionen geschaffen. Nun gilt es, den europäischen Rahmen auf der nationalstaatlichen Stufe zu etablieren und auszugestalten. Das ist, wie wir wissen, aufgrund von institutionellen Bedingungen und politischen Gewohnheiten, also der Pfadabhängigkeit, höchst anspruchsvoll, aber nötig – wenn Medien und Journalismus funktionale und normative Elemente des intermediären Gefüges der nationalstaatlichen Demokratie bleiben sollen.Wenn die funktionalen und normativen Leistungserwartungen an Medien nicht bestritten werden, so bedarf es unter den veränderten Angebots- und Nutzungsbedingungen geeigneter Leitideen und eines (neuen) Ordnungsrahmens. Und es bedarf aus demokratie- und gesellschaftspolitischen Gründen weiterhin einer nationalstaatlichen Medien- und Kommunikationspolitik. Die Debatte über ordnungspolitische Vorstellungen ist nötig, um im gesellschaftlichen Diskurs Leitideen zu entwickeln, damit diese für alle Akteure handlungsleitende Kraft entfallen können.

Selbst eine “Reform” des öffentlichen Rundfunks muss als kommunikativer, als diskursiver Prozess aufgefasst und entsprechend organisiert werden. Eine allein auf den öffentlichen Rundfunk ausgerichtete Politik ist funktional und normativ unzureichend – und politisch zudem unklug.

Gesellschaftlicher Aushandlungsprozess über zukünftige Ordnung

Zum einen: Die Gelingensbedingungen selbst für die derzeit verfolgten Reformen im öffentlich finanzierten Mediensektor sind von der Thematisierung und von den Bewertungen den diese Entwicklung beobachtenden Medien abhängig.Zum anderen: Über alle zukünftigen politischen Regulierungsbemühungen, sei es von KI oder Plattformen, werden die Nutzerinnen und Nutzer durch ihr Verhalten entscheiden – unter dem Werbe-, Marketing- und PR-Einfluss der großen Plattformunternehmen. Der gesellschaftliche Aushandlungsprozess über eine zukünftige Ordnung bedarf einer hinreichenden Grundlage an Wissen und an vielfältigen Diskussionen. Für diesen Prozess kommt es auf ein differenziertes, vielfältiges publizistisches Mediensystem und den Journalismus an. Und es bedarf eines moderierten Prozesses.

Damit schließe ich den ersten Teil meines Vortrages ab, der der Frage nach den Bedingungen für den Weiterentwicklungsprozess für ein öffentliches Medienangebot nachging. Ich wollte deutlich machen, dass der angestoßene Vorgang nicht nur als ein Modernisierungs- oder als ein eigener Reformprozess gesehen werden kann und sollte, sondern als Etappe in einem Transformationsprozess.

ÖRR büßt an Legitimität ein

Ich komme zu meiner zweiten Frage, warum die Leitidee eines öffentliches Medienhaus in diesem Prozess hilfreich sein könnte.Der Rundfunk, ein One-Way-Medium, verliert im digitalen Transformationsprozess seine institutionelle Grundlage. Der öffentliche Rundfunk als spezifischer Organisationstyp, als Anstalt, büßt aufgrund des technologischen und sozialen Wandels (Individualisierung, Netzwerkgesellschaft) an Legitimität ein.

Der öffentliche Rundfunk wurde bislang vorrangig als Institution im staatsnahen Sektor gesehen und gestaltet, und weniger als Organisation in der Gesellschaft. In diesem institutionellen Feld wurden, entsprechend der föderalen Ordnung, viele einzelne Organisationen etabliert, denen mittels Staatsvertrag allen zusammen der Status eines Generalunternehmens zukam, ohne aber so verfasst zu sein. Selbständige Organisationen, von höchst unterschiedlicher Größenordnung und unterschiedlichem Leistungspotenzial existieren nebeneinander.

Regional verankerte Gremien

Entsprechend hat sich die ARD als Arbeitsgemeinschaft etabliert, weder als eine Organisation noch als Organisationsverbund oder als Holding. Übergeordnete Management- und Aufsichtsstrukturen wurden zumeist reaktiv, auf politische Impulse, und dann selektiv etabliert. Kooperationen wie Binnenwettbewerb gibt es allenfalls fallweise.Das ist aus organisationstheoretischer Sicht verständlich: Hauptlegitimationsquellen des öffentlichen Rundfunks sind erstens die regional verankerten Gremien und zweitens deren auf die Region verpflichteten Mitglieder. Die auf räumlich-politischer Repräsentation basierende Legitimation, die zudem maßgeblich auf ausgewählten Akteuren von sogenannter gesellschaftlicher Relevanz basiert, war bislang hinreichend, ist es aber aufgrund der Folgen, die sich aus dem digitalen Transformationsprozess und dem sozialen Wandel zusammen ergeben, nur noch partiell. Über die Zukunft eines öffentlichen Angebots entscheiden die digitalen Markt- und Konkurrenzbedingungen, entscheidet maßgeblich das Wollen und Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer. Karl-Heinz Ladeur hat jüngst auf das Problem der Repräsentation von Interessen durch etablierte Organisationen hingewiesen (epd, 51-52/23).

Neue Leistungs-, Repräsentations- und Beteiligungserwartungen fordern die öffentliche Medienorganisation heraus. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, muss sich der öffentliche Anbieter neu organisieren können. Er muss dazu eine Gesamtorganisationsperspektive entwickeln, er muss steigende Umweltkomplexität selbst reduzieren können. Er kann und darf sich nicht auf dritte Ausspielkanäle allein stützen, denn diese segmentieren allein entlang ihrer (aufmerksamkeits-)ökonomischen Linien den Rezeptionsmarkt.

Eigene kommunikative Infrastruktur

Ein öffentliches Medienangebot aber kann allein dieser Marktlogik nicht dienen. Um aber den differenzierten Erwartungen entsprechen zu können, muss es in neuer Form Leistungen bereitstellen, bündeln und vermitteln können (Plattform). Skalierung und Differenzierung sind nicht nur aus technischen Gründen geboten, sondern entsprechen ebenso sozialen Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer: Netzwerke bieten Mehrwert.Vor allem die jüngeren Nutzerinnen und Nutzer haben Ansprüche. Mediennutzung erfolgt individualisiert, unter smarten Bedingungen. Sie soll interaktiv möglich sein, die Bildung sozialer Netzwerke und vielfältige Formen des Austausches ermöglichen. Auf diese Erwartungen muss ein öffentlicher Anbieter reagieren können, dazu muss ein Angebot aus einer Hand gestaltet werden. Deshalb bedarf es einer Plattform und eines öffentlichen Medien- und Kommunikationsökosystems, in dem alle Kernleistungen wie auch vertiefende Angebote dauerhaft bereitgestellt werden. Die Verfügung über eine eigene kommunikative Infrastruktur ist nötig.

Das öffentliche Medienhaus muss sich von einer auf die Herstellung und Distribution von Programmen ausgerichteten zu einer auf geprüfte Informationen und zuverlässiges Wissen über alle Kanäle bereitstellenden sowie netzwerk- und interaktionsfähigen Organisation entwickeln. Diese muss die Nutzerinnen und Nutzer einbeziehen. Das öffentliche Medienhaus sollte, wie Christoph Neuberger es formuliert, zugleich Formen der rezeptiven und der kommunikativen Teilhabe, national wie regional, ermöglichen.

Ein korporativer Akteur

Die sich dynamisch verändernden Angebots- und Nutzungsbedingungen erfordern nicht nur Inhalts-Knowhow, sondern gleichrangig technisches Knowhow: Forschungs- und Entwicklungskapazitäten: Software, Cloud Technologie, Plattform, KI. Es muss hochqualifiziertes Personal mit IT-Kompetenz gewonnen werden. Das alles macht eine zentrale Ressourcenallokation notwendig.Schließlich: Auch die von der Politik eingeforderten Effizienzgewinne können nur durch übergreifende Maßnahmen innerhalb einer Organisation erreicht werden. Rasche Effizienzgewinne sind nötig aufgrund der schwinden Ressourcensituation. Diese Lage wird sich kontinuierlich verschlechtern, zumal erhebliche Investitionen anstehen.

Aus der Arbeitsgemeinschaft locker verknüpfter Organisationen muss ein korporativer Akteur werden, das öffentliche Medienhaus. Die bestehenden Anstalten müssen zu einer Organisation zusammengeführt, hierarchisch geleitet, entscheidungs-, strategie- und kooperationsfähiger werden. Das öffentliche Medienhaus sollte als *Market Strengthener* fungieren. Kooperationen mit Privaten sollten im technischen Bereich eingefordert, Coopetition-Ansätze entwickelt und erprobt werden.

Ausgezeichnete Voraussetzungen

Ich plädiere deshalb für eine Organisation. Eine Organisation ist für einen öffentlichen Akteur nötig, wenn er übergreifend vermitteln, wenn er vernetzen, wenn er eine Übersicht über die “dezentrale Unordnung der digitalisierten Medienlandschaften” (Michael Hüther) haben muss und eine metakommunikative Funktion wahrnehmen soll.Eine Organisation bedeutet aber nicht, dass die Leistungserbringung nur zentral erfolgt. Im Gegenteil: Diese kann nicht nur, sondern sie muss, um alle gesellschaftlichen Gruppen in den unterschiedlich strukturierten Räumen einzubeziehen, dezentral und nicht nur medial, sondern auch vor Ort und dialogisch erfolgen. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem bringt dafür ausgezeichnete infrastrukturelle Voraussetzungen und Kompetenzen mit.

Es bedarf also größerer Veränderungsschritte. Partielle Zusammenschlüsse, wie das Betreiben gemeinsamer Mediatheken oder gewisse Formen der redaktionellen und programmlichen Arbeitsteilung reichen nicht aus. Deren Etablierung dauert zu lang und Führungs- und Verantwortungsstrukturen werden aufgrund zwischenorganisationaler Regelungsnotwendigkeiten nicht vereinfacht. Die internen wie externen Aufsichtsmöglichkeiten werden damit nicht verbessert. Im Gegenteil: alles wird komplizierter.

Maßnahmen des Gesetzgebers

Selbst die angestrebten Verwaltungsharmonisierungen erbringen geringe Effizienzgewinne mit Blick auf die anstehenden Investitionen. Inkrementalismus ist teuer, Ausgründungen im öffentlichen Sektor sind problematisch und mittels quasi ausgegründeter Einheiten wie Funk muss erst gezeigt werden, ob dadurch organisationales Lernen ausgelöst und neue Kompetenz im Markt nachhaltig aufgebaut werden kann.In Richtung Zentralisierung denkt wohl auch der Gesetzeber, sicherlich noch eher heimlich, denn auf organisationale Vereinheitlichungen der Arbeitsgemeinschaft ARD zielen eine Reihe von Maßnahmen, die mit dem dritten und dem vierten Medienänderungsstaatsvertrag verbunden sind:

– Benchmarks für anstaltsübergreifende Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit: “Vergleichende Kontrolle der Ressourceneffizienz.”

– Qualitätsmanagement im Sinne von Richtlinien: “Die Richtlinien umfassen die Festsetzung inhaltlicher und formaler Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse zu deren Überprüfung.”

– Dialog mit der Bevölkerung “über Qualität, Leistung und Fortentwicklung des Angebots”

– Transparenz

– Compliance-Managementsystem

– Stärkung der Gremienkontrolle.

Mit der Mehrzahl der Maßnahmen reagiert der Gesetzgeber auf vermeintliche oder tatsächliche Defizite, er will einen Kulturwandel und eine gewisse organisationale Angleichung anstoßen. Doch die Anstöße erscheinen noch unentschlossen.

Gemeinsame Führungs- und Verantwortungskultur

Schritte in Richtung Angleichung beinhalten Risiken: die Forderung nach Benchmarks, Dialog mit der Gesellschaft oder die Etablierung eines Qualitätsmanagementsystems sind für Organisationen nicht ganz einfach zu bewältigen, wie wir aus dem Hochschulbereich wissen. Sie kosten recht viel Zeit.Die Maßnahmen machen neue Suborganisationeinheiten erforderlich, führen zu neuen Stabsstellen, weiteren Schnittstellen, kosten Ressourcen, werden vielfach in Expertinnen und Experten-Organisationen als Wachstum von Bürokratie aufgefasst. Wenn man mittels dieser Maßnahmen die Selbstorganisations- und Strategiefähigkeit erhöhen will, so kann das nur auf einer Gesamtorganisationsebene erfolgen.

Offen ist, ob durch dieses Maßnahmenbündel auf der Stufe der Arbeitsgemeinschaft eine gemeinsam geteilte Führungs- und Verantwortungskultur mit Blick auch auf die Leistungserbringung etabliert und verankert werden kann. Und offen ist ebenso, ob durch die Mehrzahl dieser Anforderungen die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten werden kann. Denn diese Maßnahmen zielen ja nicht auf den Kernbereich der Organisation ab, sein Leistungsportfolio.

Kommunikative Risiken

Nun mag man einwenden, dass der Weg hin zu einem einheitlichen Medienhaus aufwendig sei und riskant. Aufwendig ist er sicher, aber er reduziert Risiken: Ein über längere Zeit sich hinschleppender “Reformprozess”, bei dem die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sich verändern und der immer wieder zuerst anstaltsintern und dann öffentlich diskutiert wird, birgt Irritationspotential. Und ein solcher Prozess wird übergreifend wohl kaum als der große Veränderungsprozess und somit als zielorientiertes Handeln wahrgenommen werden. Wenn Sie die Medienresonanzen auf Veränderungsprozesse wie beim BR oder HR auswerten, so wird diese Problematik deutlich.Reformen oder Veränderungen bergen immer erhebliche organisationale Risiken. Aber ein “Dauerreformvorhaben”, zumal in wechselnden Akteurkonstellationen, birgt große kommunikative und somit institutionelle Risiken. Natürlich gilt das auch für den hier vorgeschlagenen grundlegenden Reorganisationsprozess, denn der dürfte nicht nur, der wird zu einer grundsätzlichen Debatte führen.

Warum auch nicht? Eine Debatte über die Zukunft aller Medien und des Journalismus ist unausweichlich. Ohne Konflikte geht es nicht. Das zumindest lässt sich aus dem Industrialisierungsprozess lernen.

Otfried Jarren war von 1995 bis 2001 Direktor am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung der Universität Hamburg und von 2008 bis 2016 Prorektor Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität Zürich.

Alle Beiträge aus der Reihe “Das Beste aus epd Medien bei turi2” >>>

Aus der zweiten Reihe – Wie sich das neue Sport-Portal Dyn etablieren will.

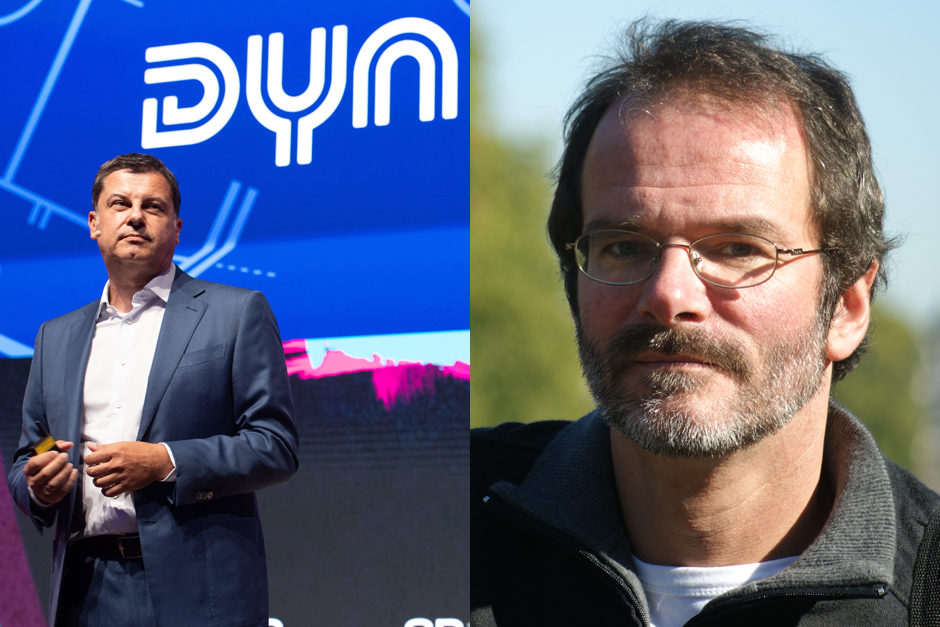

Schöne neue Sportwelt: Im August ist der vom ehemaligen DFL-Manager Christian Seifert gegründete Sport-Streamingdienst Dyn gestartet, der sich auf Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey konzentriert. Die Plattform ist eine “auf den ersten Blick übersichtliche Welt ohne besonderen Schnickschnack”, schreibt Journalist Thomas Gehringer (rechts im Bild) bei epd Medien. Sympathisch sei, dass es keine Hierarchie der Ligen und Vereine gebe und “ein Spitzenspiel im Handball nicht größer angekündigt wird als ein Abstiegsduell im Tischtennis”. Um ein größeres Publikum zu erreichen, bräuchte Dyn aber Länderspielrechte, analysiert Gehringer. Zudem vermisst er kritische Recherchen und journalistische Distanz. turi2 veröffentlicht seinen Beitrag in der Reihe Das Beste aus epd Medien bei turi2.Von Thomas Gehringer / epd Medien

Es gibt noch Welten jenseits des Fußballs. Die neue kleidet sich in die Grundfarbe Blau, ist nach einer alten physikalischen Einheit für Kraft benannt und klingt wie ein besitzanzeigendes Fürwort: Dyn (gesprochen: Dein) ist das neue Streamingportal von Axel Springer und dem früheren DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, das Ende August seinen Betrieb aufnahm. Das kumpelhafte Duzen ist keine übertriebene Ranschmeiße, denn wenn man sich durch die Formate in den hier versammelten Sportarten Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis zappt, wird klar: Hier duzen sich alle, Moderatorinnen und Kommentatoren, Sportlerinnen und Sportler.

Es gibt noch Welten jenseits des Fußballs. Die neue kleidet sich in die Grundfarbe Blau, ist nach einer alten physikalischen Einheit für Kraft benannt und klingt wie ein besitzanzeigendes Fürwort: Dyn (gesprochen: Dein) ist das neue Streamingportal von Axel Springer und dem früheren DFL-Geschäftsführer Christian Seifert, das Ende August seinen Betrieb aufnahm. Das kumpelhafte Duzen ist keine übertriebene Ranschmeiße, denn wenn man sich durch die Formate in den hier versammelten Sportarten Handball, Basketball, Volleyball und Tischtennis zappt, wird klar: Hier duzen sich alle, Moderatorinnen und Kommentatoren, Sportlerinnen und Sportler.Es dominiert eine harmlos-fröhliche Nahbarkeit, die Gemeinde versammelt sich, und man fragt sich schnell: wer soll das jemals sehen wollen – außer den jeweiligen Fans? Sympathisch jedenfalls, dass auf dem Dyn-Portal eine Hierarchie der Ligen und Vereine nicht erkennbar ist, dass ein Spitzenspiel im Handball nicht größer angekündigt wird als ein Abstiegsduell im Tischtennis und dass die Volleyballerinnen von den Ladies in Black Aachen nicht weniger wert zu sein scheinen als zugkräftige Vereine wie der THW Kiel im Handball oder Bayern München im Basketball.

Wer sich also das Abo für 150 Euro im Jahr (14,50 Euro pro Monat kostet das monatlich kündbare Abo) leistet, wird in eine auf den ersten Blick übersichtliche Welt ohne besonderen Schnickschnack geleitet. Dyn präsentiert sich aufgeräumt, unterteilt in rechteckige Kästchen, sauber angeordnet in geraden Reihen. Man wird weder mit Werbebannern noch mit marktschreierischen Schlagzeilen belästigt. Die zweite Liga des Sports, ganz nüchtern optimiert für die mobile Nutzung.

Der Bildschirm, der in dem kleinen Dyn-Studio im Düsseldorfer Medienhafen an der Wand hängt, hat die Form eines übergroßen Smartphones. Die Grundfarbe im Studio ebenso wie in der App oder auf der Website ist Blau, aber die bunten Vereinslogos in der “Live & Demnächst”-Übersicht oder die quadratischen Flächen in Rot (Tischtennis), Orange (Basketball), Türkis (Handball) und Blassgelb (Volleyball), die für verschiedene Talk- und Highlightformate stehen, sorgen dafür, dass das Dyn-Portal nicht allzu kalt wirkt. So bunt, wie die Farben suggerieren, ist die Formatwelt bei genauerem Hinsehen aber nicht.

Länderspielrechte fehlen

Dyn hat Großes vor, will “Home of Handball” und “Home of Basketball” werden sowie “nachhaltig die deutsche Sport- und Medienlandschaft positiv verändern”, wie Seifert im Juli sagte. Im Schatten des übermächtigen Fußballs will sich Dyn als zentrales Portal für die zweite Reihe etablieren. Der Anfang ist gemacht, aber der Weg zur “Heimat” ist noch weit, denn um wirklich über die Fanbasis der Vereine hinaus Publikum zu gewinnen, bräuchte es wohl Länderspielrechte. Und über die verfügen weiterhin andere.Den sensationellen Siegeszug der deutschen Männer bei der Basketball-WM im Sommer konnte man nur bei Magenta TV verfolgen, für das Endspiel hatte das ZDF eine Sublizenz von der Telekom erworben. Und wenn im Januar 2024 die Handballeuropameisterschaft der Männer in Deutschland stattfindet, sind die Spiele bei ARD und ZDF frei empfangbar. Auch Länderspiele im Volleyball und im Hockey sind über Dyn nicht zu empfangen, obwohl die Plattform die Rechte an den Bundesligaspielen hat.

Im September konnte Dyn immerhin die Mannschaftseuropameisterschaften im Tischtennis zeigen, bei denen das deutsche Frauenteam Gold und die Männer Silber gewannen. Die Spiele, von denen einige mitreißend waren, kann man sich bei Dyn immer noch in kompletter Länge anschauen – allerdings auch kostenlos auf der Website der Europäischen Tischtennisvereinigung ETTU.

Publizistische Macht von Springer

Exklusivität ist im digitalen Zeitalter nicht mehr alles. Die Ligen erhoffen sich auf allen Ebenen mehr öffentliche Aufmerksamkeit. Dabei soll nicht nur die publizistische Macht des Springer-Konzerns genutzt werden, der neuerdings Livespiele der Handball- und Basketball-Bundesligen der Männer streamt, um das mäßig erfolgreiche “Bild TV” zu pushen. Auch “Sport Bild” berichtet plötzlich ausführlicher über die Sportarten als bisher.Es sollen deutlich mehr Videos, Interviews und andere Formate produziert werden, die andere Medienhäuser, aber auch die Vereine und Ligen selbst auf ihren Online-Seiten oder in den sozialen Netzwerken einsetzen können. Einzelne Livespiele sind außerdem weiterhin kostenlos auch in den Dritten Programmen der ARD oder bei Sport1 zu sehen. Gleichzeitig lockte Dyn mit dem Versprechen, zehn Prozent des eigenen Umsatzes zur Nachwuchsförderung an die jeweiligen Ligen auszuzahlen.

Der Ruf von Dyn-Gründer Seifert, der bis 2021 mehr als 16 Jahre lang als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) tätig war und für lukrative Fernsehverträge gesorgt hatte, ist für die Geschäftsstrategie sicher nicht hinderlich. Springer und Seifert – “in dieser Konstellation ist das schon irgendwie ein Killer”, sagte Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, Ende September dem Sport-Informations-Dienst. Da hatte sich die “EasyCredit BBL”, wie die Männer-Bundesliga im Sportmarketing-Deutsch heißt, gerade für einen Wechsel von Magenta TV zu Dyn entschieden.

Zahlen zu Abonnenten und Reichweiten werden zwei Monate nach Sendestart nicht veröffentlicht, weder von Dyn selbst noch von den Ligen. Aber ein Wechsel zu einem anderen Pay-Anbieter ist immer auch mit einigem Risiko verbunden, denn ein Abonnentenstamm will erst aufgebaut sein. “Dyn hat quasi wieder bei null angefangen. Bei der alten Pay-Reichweite, die sich über neun Jahre aufgebaut hat, sind wir nach wenigen Wochen natürlich noch nicht”, sagt Holz dem epd. Alles andere, also die Reichweite vor der Paywall durch kostenlose digitale Inhalte im Netz wie Highlight-Clips oder Interviews, werde nun jedoch massiv gesteigert. “Wir wollen rauskommen aus der Blase – und das funktioniert definitiv”, erklärt Holz.

“Schulhoftaugliche” Formate gesucht

Manche Basketballfans haben ihren Unmut über den Wechsel zu Dyn bekundet, doch Holz ist nicht beunruhigt. Die Kritiken seien “weit entfernt von einem Shitstorm und völlig normal und erwartbar”. Der Geschäftsführer selbst sieht allerdings in Bezug auf die technische Qualität der mit KI-Software automatisch generierten Highlight-Videos bei Dyn “noch Reserven”. Für die Zukunft hofft er auf “Formate, die schulhoftauglich sein müssen”, also Gesprächsstoff sind bei Kindern und Jugendlichen.Auch “neue Gesichter” wären nicht schlecht. “Den Icke suchen doch irgendwie alle. Da braucht man aber Geduld”, sagt Holz. Er spielt an auf Christoph “Icke” Dommisch, der als Netzreporter bei der ProSiebenSat1-Sendung “ran NFL” unter jungen Football-Fans zu einer Art Kultfigur geworden ist.

Im Basketball zeigt Dyn auch die Spiele im Pokal sowie in der Champions League. Frauenwettbewerbe sind allerdings nicht bei Dyn zu sehen, ebenso wenig wie die anderen europäischen Ligen der Männer. Die Rechte an EuroLeague und EuroCup hält weiterhin die Telekom mit ihrem Portal Magenta TV.

Die größte Abdeckung erreicht Dyn im Handball. Das Angebot umfasst neben der “Liqui Moly HBL” der Männer auch die Frauen-Bundesliga, die 2. Liga sowie Champions und European League (jeweils Frauen und Männer). Für den Sechsjahresvertrag mit der Handball-Bundesliga (HBL) musste Dyn rund 100 Millionen Euro zahlen. Ein Handballspiel war auch die erste Liveübertragung bei Dyn. Blöd nur, dass der Supercup am 23. August zwischen dem THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer ein Vergnügen war, weil es zu Störungen kam, beim Login und auch während des Spiels bei der Übertragungsqualität in bestimmten Browsern.

Technische Schwierigkeiten

In den ersten Wochen musste Dyn die Übertragungen einzelner Spiele sogar abbrechen oder absagen. Auch bei den technischen Empfangsmöglichkeiten musste Dyn noch nachbessern, erst seit Ende Oktober ist das Angebot auch über den Fire-TV-Stick von Amazon empfangbar.Oliver Lücke, Sprecher der Handball-Bundesliga, sagt im Gespräch mit dem epd: “Bei der Sendequalität einzelner Spiele gab es das ein oder andere Defizit. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen intensiv an Verbesserungen. Fest steht, dass die Spiele beider Bundesligen noch nie mit mehr innovativer, moderner Technik produziert wurden. Hier setzen wir mit Dyn Maßstäbe.” Tatsächlich lassen sich zum Beispiel über interaktive Tools im Livebild statistische Werte für die Teams und einzelne Spieler abrufen.

Dyn selbst beschäftigt nach eigenen Angaben “circa 60 Vollzeitangestellte”. Die Bilder in den Topligen in Handball und Basketball liefert ein global agierender Dienstleister, NEP, dessen Zentrale in Pittsburgh und dessen deutsche Niederlassung in München beheimatet ist. Die weniger aufwendigen Übertragungen etwa in der 2. Handball-Bundesliga oder in Volleyball, Tischtennis und Hockey produziert das Düsseldorfer Unternehmen Spontent in Zusammenarbeit mit den Vereinen vor Ort.

Die Folge ist allerdings auch, dass es keine einheitliche Qualität, sondern eine große Spannweite gibt – auch in der journalistischen Begleitung. Eher kurios muteten zum Beispiel die semiprofessionellen Liveübertragungen im Feldhockey an, die offenkundig mit nur wenigen Kameras und Kommentatoren aus den gastgebenden Vereinen organisiert wurden.

Kritik an nun kostenpflichtigen Livestreams

Kritische Stimmen von Fans gab es auch im Tischtennis, da für bisher kostenlose Livestreams nun Abogebühren anfallen. Thomas Ohl von der Tischtennis Bundesliga (TTBL) verweist jedoch auf die verbesserte Produktionsqualität durch Spontent und eine noch umfangreichere Tischtennisberichterstattung von Dyn. Alle Spiele würden nun mit einem einheitlichen Standard, mit verschiedenen Kameraperspektiven und Slow.-Motion-Aufnahmen produziert. Außerdem werde die Berichterstattung sowohl live als auch in Form von Hintergrundberichten hochwertiger präsentiert und umfangreicher gestaltet. Die TTBL sei mit dem Start zufrieden und sieht sich “mit Dyn für die Zukunft gut aufgestellt”.Ähnlich ist die Situation in der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Sprecher Tim Andler erklärt, auch hier seien die Produktionsstandards zu dieser Saison angehoben worden. So werde nun mit vier Kameras gestreamt. Den Fan-Ärger, dass die Liverechte nun bei einem Pay-Anbieter liegen, mildern einige weiterhin frei empfangbare Spiele bei Eurosport und Sportdeutschland.TV. Auch Andler spricht von einem “gelungenen Start der Kooperation” mit Dyn.

Die neue Sportpattform gibt zwar keine Zahlen bekannt, doch Sprecherin Julia Päschke-Bergander sagt dem epd, dass Dyn bisher jedenfalls nicht unter den eigenen Zielvorgaben bleibe: “Wir sind mit unserem Start sehr zufrieden.” Und: “Wir wachsen täglich.” Es gebe eine stetig steigende Nutzung über alle Geräte hinweg. Die Nutzung von Formaten wie “Kretzsche & Schmiso” und die Reaktion darauf seien sehr zufriedenstellend und zeigten, “dass diese Sportarten viele Fans haben, die an einer redaktionellen Begleitung über das reine Livespiel hinaus interessiert sind”.

Die kostenfreien YouTube-Kanäle von Dyn hatten Ende Oktober jeweils vierstellige Abonnentenzahlen: Spitzenreiter war Dyn Handball mit 8.790 Abonnenten, Dyn Tischtennis kam auf 2.490.

Nachbesserungen angekündigt

Päschke-Bergander kündigt auch Nachbesserungen an: “Die Highlights der Spiele werden wir demnächst in neuer Form präsentieren. Wir stellen auch fest, dass wir gemeinsam mit den Ligen einige technische Herausforderungen meistern müssen, zum Beispiel an kleineren Standorten oder älteren Hallen. Das ist unabdingbar, um dauerhaft eine professionelle und verlässliche Medienproduktion zu ermöglichen.” Dyn peile zudem eine Erweiterung des eigenen Angebots an: “Wenn der Erwerb der Rechte an internationalen Turnieren wirtschaftlich sinnvoll ist, dann ist Dyn definitiv auch daran interessiert.”Rund um Liverechte und Social-Media-taugliche Highlight-Clips baut Dyn eine Formatwelt auf, die vor allem auf Insider-Expertise und Nähe zu den Stars setzt. Vielfach werden ehemalige Sportler journalistisch tätig, man kennt das vom Fußball. Da gibt es einfache Vodcasts wie “Captain & Coach” mit dem ehemaligen Trainer Stefan Koch und Ex-Profi Basti Doreth, die sich aus der Ferne an ihren Bildschirmen über die sportliche Situation in der Basketball-Bundesliga unterhalten. Zudem gibt es wöchentliche Magazine, die aus dem Düsseldorfer Studio recht brav und weitgehend unkritisch das Geschehen am vergangenen Wochenende aufbereiten. Mit begrenztem Aufwand wird hier verwertbarer Content für die verschiedenen Ausspielwege geschaffen.